|

구독 신청

|

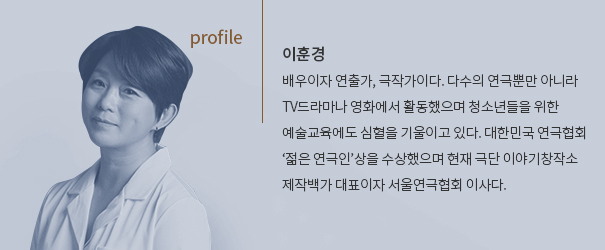

예술인 고용보험 관련 적용법이 고군분투 끝에 통과되었다. 그 본격 시행에 앞서 선결되어야 할 것이라면 바로 ‘서면계약서’ 정착이다. 예술이 직업으로, 예술인이 노동자로 인정받기 위한 서면계약서, 오랫동안 예술 현장에서 계약 관련 현실을 겪어온 이훈경 대표의 비하인드 스토리를 통해 그 실상을 반추해본다.

대한민국 국민 모두가 혼란의 2020년을 보내고 있는 것처럼 나 또한 연극을 시작한 지 30년이 되는 올해를 코로나19와 함께하고 있다. 작년 겨울 중국에서의 연출 작업을 끝내고 들어온 1월부터 말도 안 되는 전쟁터 한복판에 놓이게 되었다. 상반기에만 3개의 작품이 취소되었고 배우들과 극장과 내가 살기 위해 국가와 예술기관의 각종 지원사업에 눈을 돌려야 했다. 그 어느 때보다 많은 계약서를 작성했다. 그 계약서가 결국은 우리의 활동을 증명할 수 있는 근거이기 때문에….

처음 연극을 시작하던 때 나를 비롯해 20대 초반 배우들에게는 자신의 출연료가 얼마인지 알고 하는 경우가 거의 없었다. 무대에 서는 것만으로도 감사할 뿐이어서 내 출연료가 얼마인지 물어볼 수 없었다. 계약서를 쓰는 배우도 많지 않았다. 그리고 출연료를 묻거나 계약서를 쓰자고 하면 돈만 따지는 이기적인 배우로 보여지기 때문에 정작 내가 얼마 받는지 궁금해하지 않으며 공연을 했다.

연극을 시작하고 7년 만에 처음 ‘계약서’라는 것을 썼던 기억이 난다. 두 달 공연에 80만 원이라는 거금(?)이 적혀있는 그 계약서를 나는 아직도 파일에 보관하고 있다. 그 당시 내게 그 돈은 금액을 떠나 내가 예술가로 인정받았다는, 소중한 꿈의 증명서 같은 것이었다.

시간이 흘러 극단을 차렸고 아이들을 가르쳐 배우로 성장시키고 있다. 그 후배들과 제자들에게 등불이 되고 싶어 나름 지켜야 하는 것들을 지키는 대표가 되자고 결심했다. 그렇다면 어릴 적 차마 요구할 수 없었던 그 계약서와 지금 내가 작성해줘야 하는 계약서는 무엇이 달라졌을까? 그리고 무엇이 여전히 변화하지 못하고 있는 것일까? 먼저 달라진 것들은 무엇일까? 이 글을 쓰기 위해 내 첫 계약서를 꺼내 봤다.

그 시절 계약서에는 배우인 나를 존중하고 나를 지켜주는 문구는 단 한 줄도 존재하지 않았다. 내가 문제를 일으켰을 때 책임져야 하는 나만이 존재할 뿐. 적은 금액에 많은 책임을 져야 하는 의무에 관한 글들만 존재했다. 물론 그때도 그랬고 지금도 그렇고 이해할 수는 있다. 지원 없는 열악한 대한민국에서 연극으로 예술을 지킨다는 것은 서로가 희생하고 서로가 책임져야 하는 것들이 많았다. 때문에 당시 연극을 한다는 행위는, 계약 이전에 끈끈한 동료애가 먼저 생겨날 수밖에 없었다. 그리고 나를 지키지 못하는 계약서일지라도 그 계약서 때문이 아니라 배우로서 당연히 지켜야 하는, 지키고 있는 항목들이었기에 굳이 내용을 따져 물을 필요가 없었다. 그래서 공연이 망하면 출연료를 받지 못하는 건 어쩔 수 없는 것이었다. 계약서로 뭉친 관계가 아닌 감정과 이해와 소통으로 뭉친 관계였기에 가능한 시기였다.

그렇다면 지금은 어떨까? 물론 앞서 한 이야기들과 이제 할 이야기들 모두 개인적인 경험과 개인적인 의견들이다. 10년 전쯤 극단을 만들고 얼마 안 되어 나름 큰 사업을 계약하게 되었다. 서울○○ 놀이동산에 있는 큰 극장에 K방송국 캐릭터 아동극을 1년 계약으로 들어가게 된 것이다. 당시 1년에 1억2천이라는, 꽤 큰 규모의 사업이었고 나 또한 15명의 배우와 스태프들을 섭외하고 계약했다.

첫 일주일 공연까지 끝낸 상태에서 K방송국 PD 출신이라는 제작자(갑)는 페이를 단 한 푼도 지급할 수 없다는 통보를 해왔다. 계약서도 모두 썼고, 이미 진행을 위한 2,500만 원은 선지급되었고, 그럼에도 지급일을 계속 변경해오던 갑의 ‘지급 불가’라는 일방적인 통보였다. 이유인즉슨 자기는 K방송국에서 일을 따온 것이고 그 방송국에서 우리 쪽이랑 다시 계약하기를 원하고 음악, 스토리, 인원 등 모든 것을 새로 짜기를 원한다는 것이다. 사전 지출에 대하여는 책임져줄 수 없고 그 조건으로 재계약을 하자는 것이다. 원하지 않으면 계약은 파기라는 것. 그 당시 협회, 재단, 서울시 변호사 지원 등 모든 문을 노크했지만 금액이 적어서 아무도 도움의 손길을 주지 않았다. 어렵게 선임한 변호사에게 선임비 400만 원을 지급하고 일을 시작했다. 그때 제작자는 이미 잠수를 탔고 회사는 없애버렸고 1년 6개월의 기나긴 싸움 동안 한 번도 재판에 참여하지 않았다.

‘2,000만 원을 지급하라’는 최종판결이 내려졌지만 민사소송이라 강압적으로 받아낼 방법도, 숨은 그 사람을 찾아낼 방법도 없었다. 2,900만 원이라는 비싼 수업료를 치르며 인생 공부를 하고 긴 시간 우울증에 시달릴 수밖에 없었다. 그 부채는 최근까지도 이어졌고 그때 계약서라는 것에 대한 신뢰는 깨지고 말았다. 계약서는 그저 종잇조각에 불과한 것이 돼버린 것이다. 그 이후로도 작업할 때마다 작성하기는 하지만 의미 없는 종잇장일 뿐이었다.

이런 내 생각을 바꾼 또 하나의 사건이 있었다. 2~3년 전쯤 극단 후배가 탈인형극 공연을 하게 되었다. 물론 계약서 작성을 했고 꽤 큰 기획사였던 걸로 기억한다. 서울 공연을 끝내고 지방 공연의 첫날. 탈인형 때문에 앞이 잘 보이지 않은 상황에서 배우는 공연 중 무대 아래로 떨어졌고 다리 부상을 입어 더 이상 공연을 할 수 없게 되었다.

기획사는 배우 부주의로 돌리며 출연료와 병원비를 지급하려 들지 않았고, 계약서에 적혀있지도 않으니 의무사항이 아니라는 것이다. 그 후배는 계약서는 계약 전에 꼼꼼하게 살펴야 한다는 것을 뼈져리게 느꼈을 것이다. 결국 나는 단원을 대변해 기획사를 직접 만나고 공연 중이던 극장(지방에 있는 대형 백화점 공연장) 관계자를 만나 극장과 기획사 간의 계약서까지 볼 수 있었다. 공연장 측은 극장의 구조가 다른 곳에 비해 좀 다른 점을 염려해 배우들의 안전을 위해 인지할 수 있게 설명하도록 기획사가 배우들에게 알려야 하는 의무사항을 계약서에 기록해 두었다. 하지만 기획사는 그 사항을 지키지도, 설명하지도, 계약서에 기록하지도 않았던 것이다.

해당 공연장과 기획사와의 계약서를 바탕으로 배우의 부주의가 아니라 기획사의 의무태만으로 치료비와 출연료를 지급받을 수 있게 되었다. 오랜 시간 계약서라는 것을 신뢰하지 않았던 나는, 그 이후 계약서의 중요성을 알게 되었고 내가 배우들과 계약할 때도 절대 그냥 계약하지 못하게 했다. 시간적 여유를 두고 꼼꼼하게 읽어본 후 모르는 내용들은 꼭 물어보라고, 그리고 다 이해가 되면 사인하라고 한다.

나는 하지 못했던 행동들을 나의 경험담을 통해 후배들이 반복하지 않기를 바라는 마음에 때로는 계약서가 약간의 족쇄처럼 느껴질 수도 있을 것이다. 배우와 스태프에겐 작업이 끝날 때까지 빠져나갈 수 없는 족쇄처럼, 제작자에겐 공연이 망해도 책임져야 하는 어깨의 족쇄처럼, 하지만 이 두 가지만 섞일 수 있다면 어떨까.

서면계약서에 서로 이해할 수 있는 지점, 양보할 수 있는 경계, 책임져야 하는 항목, 서로 배려해야 하는 것까지 서로의 합의점들이 담길 수 있다면, 법적 효력 이전에 최고의 약속일 것이다. 계약서라는 법적 장치를 했기에 묶이는 관계가 아니라 인간적 약속이 있는 관계, 그 관계를 지키기 위한 약속의 확인서라고 생각한다면 이 또한 최상의 서면계약서이지 않을까. 이는 결국 배우와 스태프, 제작자를 지키는 가장 안전한 방법이다.