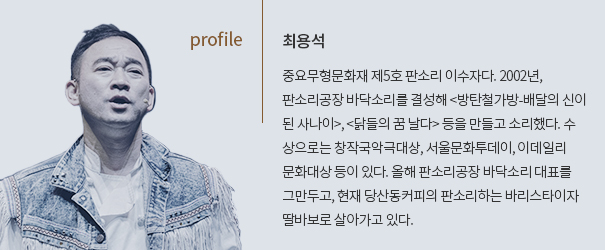

|

구독 신청

|

얼마 전 나의 삶을 이야기하는 짧은 에세이를 써달라는 원고 청탁을 받았다. 그래서 지금 이 원고를 쓰고 있는 것이다. 원고를 원하는 곳은 내가 게을러 아직 예술활동증명 갱신을 하지 않아 나의 예술활동이 잠시 인정되지 않은 그곳, 한국예술인복지재단이었다. 나는 생각했다. ‘에세이 글을 써드리면 절 예술인으로 인정해 주실 건가요?’ 이어 또 마음 속 물음이 꼬리를 물었다. ‘그렇구나 내가 예술인이었구나.’

예술가들은 자기가 하는 일을 늘 증명하고 알리며 “나 여기 있소”라고 외쳐야 한다. 그래야 밥벌이를 하고 살 수 있다. 그렇게 소리, 춤, 글, 그림, 재담과 같은 것들을 팔아 삶을 사는 노동자들이 예술가라고 치면, 나는 반쪽짜리 ‘예술가’이다. 요즘 내 삶의 반쪽은 예술, 나머지 반쪽은 카페에서 바리스타를 하며 생을 이어가고 있기 때문이다. 그렇게라도 버틸 수 있어 다행이다. 이렇게라도 버티며 앞으로도 꾸준히 내 소리와 이야기를 세상에 풀어놓고 살고 싶은 마음이 내 속내 저 깊은 곳에서 올라오고 있기 때문이다.

그럼 나는 무슨 예술을 하는 사람인가? 나는 가끔 국악방송에서 한 달짜리 진행자로, 초대 손님으로 출연요청을 받는다. KBS 국악한마당에서 소리를 해달라고 연락이 오기도 한다. 그때에야 비로소 잊었던 사실을 깨닫는다. ‘아! 내가 국악인이었구나!’ 왜 이렇게 내 정체성을 모호하게 생각하느냐 하면, 나는 경계인이기 때문이다.

목포가 고향인 나는 고등학교 시절 판소리를 시작했다. 그때 집 옥상에서 큰 돌들이 지긋하게 땅을 내리누르고 자리 잡은 유달산을 바라보며 ‘하느님 나는 내 이야기로 소리할래요’ 생각했다. 목포에서는 안애란 선생님께 소리를 배웠고 대학을 들어간 후로는 안애란 선생님의 스승이신 故성우향 선생님께 소리공부를 했다. 그래서 나는 김세종제 춘향가로 중요무형문화재 제5호 판소리 이수자가 됐고, 더불어 성우향 선생님께 박유전제 심청가를 배웠다. 문화재 이수자이고 소리의 두 바탕을 당대 최고의 명창 성우향 선생님께 공부했으니, 국악인이라 해도 무엇 하나 이상할 것이 없을 내가 오늘날 왜 나를 경계인이라 자칭하며 정체성의 혼란을 겪고 있는가. 그 이유는 바로 유달산을 두고 바라던 소망 ‘하느님 나는 내 이야기로 소리할래요’에서부터 시작됐다고 보면 되겠다. 내 이야기로 소리한다는 것은 지금 여기에서 우리들의 이야기를 판소리 한다는 것이다.

나는 93년도에 한국음악과에 입학했고, 군에 다녀와 1년간 해외에 머물다 복학 후 2000년에 졸업했다. 그 시절 판소리로 내 이야기를 하는 일, 젊은 소리꾼이 창작판소리를 하는 일은 자기 소리도 변변찮은 이들의 설익은 시도로 받아들여졌다. 그때 故박동진 선생님의 창작판소리들과 임진택 선생님의 〈오적〉, 〈똥바다〉, 〈오월광주〉와 같은 소리들은 나에게 칠흑 같은 어둠 속의 밝은 좌표, 등댓불과 같은 작품들이었다. 앞선 이들의 작품들을 붙들어 외우고 필사하며 나는 습작들을 써 내려갔고 졸업 후 2002년, 창작판소리 단체 〈판소리공장 바닥소리〉를 만들었다.

판소리는 지금 여기의 이야기를 담아내는 것이다. 누가 가르쳐서가 아니라 나를 비롯한 어떤 이들에겐 당연히 그런 것이어야 했다. 그중에서도 가난하고 힘없고 소외되고 차별과 억압을 받은 사람들의 이야기를 소리하는 것이 판소리이다. 이런 생각을 노랫말로 담아낸 곡이 바로 바닥소리의 주제노래라 할 수 있는 〈바닥소리가〉인데 그중 이런 가사가 있다. “불의가 판치는 세상을 송장도 들썩이는 흥겹고 좋은 소리로 풀어내야, 이 산천의 소리꾼!”

2002년부터 2019년까지, 지금 여기의 소리꾼으로 소리하고 살고자 애쓰며 꽤 많은 판소리와 판소리극을 만들었다. 5.18광주민주화운동을 소재로 당시를 살아간 짜장면 배달부의 이야기를 판소리극으로 만든 〈방탄철가방-배달의 신이 된 사나이〉, 생태와 통일을 주제로 닭 두 마리가 비무장지대에서 펼치는 모험 〈닭들의 꿈, 날다〉, 해녀들의 독립운동을 모티브로 만든 추리 판소리극 〈해녀탐정 홍설록〉, 흥부가의 제비노정기를 토대로 날지 못하는 흥부 제비의 모험과 성장을 이야기한 〈제비씨의 크리스마스〉, 가혹한 노동현실과 무한경쟁을 비판하며 만든 〈잔혹판소리 해님달님〉, 광주학생독립운동을 소리극으로 만든 〈솔의 노래〉와 같은 작품들이다.

나는 이와 같은 작품들에서 소리꾼 배우, 판소리 사설과 판소리극 작가, 제작자, 기획자, 단체의 대표와 같은 역할을 했다. 뭔가 엄청난 시대의 사명이 있어서라기보다 바깥에서 소리하며 살아남으려면 이런 일들을 하지 않을 수 없는 시대가 우리들에게 열렸던 것이다. 그래서 내가 뭐하는 사람인지 누가 묻는다면 선뜻 답을 못하는 사람이 되었다. 다만 머릿속을 맴도는 단어가 있다면 ‘경계인‘이다.

2002년부터 쉬지 않고 여러 일을 해오던 나는 2017년 깊은 우울에 빠져서 2018년 활동을 중단했고 그 해 말에 이제껏 해오던 단체인 〈판소리공장 바닥소리〉를 그만뒀다. 〈판소리공장 바닥소리〉에 남아있는 훌륭한 소리꾼들은 판소리와 소리극을 만들며 여전히 왕성하게 활동하고 있다. 그렇게 1년 반 동안 예술활동을 접고 서울 당산동에 카페를 열어 바리스타로 살았다. 그러니 이젠 더욱 심한 경계인으로 살아가고 있는 것이다.

〈방탄철가방-배달의 신이 된 사나이〉 공연 중 일부

예술가는 언제든 백수이고 언제든 직업인이다. 그래서 피곤하다. 쉼과 노동의 경계에서 떨어지지 않으려고 줄타기를 하는 고수들이 바로 예술가들이다. 예술가들은 어쩌면 숙명으로 경계인을 받아들이며 살 수밖에 없는 듯하다. 삶은 늘 둥둥 부유한다. 그러다 일을 만나고 새로운 노래와 춤을 만나고 결국 그 모든 걸 몸과 영혼에 품고 다니는 사람을 만난다. 끝을 모를 깊은 우울의 수렁에 빠져가고 있을 때 손잡아준 이들 덕분에 여태 살아있다. 우울의 깊이는 다를지라도 주관적으로나마 나는 깊은 우울이 얼마나 고통스러운 것인지 체험하고 있다. 그래서 이제는 우울을 가슴에 품고 꺼억꺼억 울음 우는 사람들에게 더욱 집중하고자 한다. 바로 그 우울의 자리가 억압과 차별, 배제와 폭력과 가난이 머무는 곳이기 때문이다.

마음이 자연스레 그리로 가고 거기서 노래가 되고 글이 써지는 것은 어쩔 수 없는 일이다. 그게 바로 예술인이고 경계인이다. 이제 다시 한 발을 내디뎌본다. 삶의 여러 문제는 늘 거기 그대로이지만 그래도 가끔 마음에 봄도 스치리라 믿는다. 그래서 엄동설한 겨울에도 손 내미는 이들과 눈 위에 발자국 내면서 발맞춰 걷고, 꽃피는 짧은 봄이 온다면 한껏 웃는 모습을 서로에게 내비치며 걷고, 단풍 들고 낙엽 지는 가을엔 그 정서를 담아 발장단에 노래하며 걷고, 다시 겨울이 온다면 차디찬 손 찾아 잡아주고, 한기 들어 갈라진 내 손은 누군가의 따뜻한 마음에 덧대서. 그래, 아슬아슬 싸목싸목 경계인으로 여전히 살아보자.